Archivio per la categoria Generale

Quando tira aria di omonazionalismo, è ora di essere incivili!

di il 19 gennaio 2016

Sulla manifestazione del 23 gennaio a sostegno del DDL Cirinnà, una riflessione di Libera Voler:

É TEMPO DI ESSERE INCIVILI. Nelle scorse settimane mi è capitato che qualcun* mi chiedesse cosa pensassi della proposta di legge che disciplina le coppie omosessuali e se scendessi in piazza il 23 gennaio al grido patriottico di “svegliati italia! È ora di essere civili”.

A prescindere da quello che crede ognun* di noi sul matrimonio, ho sempre ritenuto che le leggi che estendono i diritti sono leggi per le quali battermi; certo credo che, piuttosto che il riconoscimento come coppia, meritiamo leggi che ci tutelano come singol* queer, l’accesso ai servizi, agli ormoni, a dei documenti che non umilino la nostra identità, la reversibilità anche fuori dal matrimonio, la cancellazione della legge 40, un obbrobrio che permette solo alle lesbiche più ricche di fare figli all’estero. So anche che questa legge è un passo indietro anche per chi da anni si batte per una lotta di retroguardia come quella per i PACS, ma come ho già detto ogni proposta di allargare i diritti, anche se in brandelli, sarà sempre la mia.

Però oggi non riesco proprio a trattenere questo disagio davanti ad una parola d’ordine che da giorni rimbalza ed un tricolore che non tarda a caderci addosso, evocando, nemmeno troppo lontanamente, quella forma di governance neoliberale che ormai nel 2007 Jasbir Puar ha definitoomonazionalismo.

In questi giorni in cui in nome dello scontro di civiltà si perseguitano rifugiati e migranti nella nostra fortezza ed esplodono guerre in paesi non troppo lontani, questa parola, “civiltà”, non è un significante neutro, ma diviene una parola d’ordine attraverso la quale le retoriche dei diritti sessuali servono a costruire l’immagine di una nazione progressista e moralmente superiore rispetto a stati con leggi e legislazioni diverse e discriminatorie nei confronti delle persone LGBT.

Le battaglie per i diritti civili, come quelle per l’aborto, per il diritto al voto, per la parità dei neri sono state battaglie che pretendevano il diritto di dis-ordinare l’ordine dello stato, fondato sull’esclusione. Qui, invece, piagnucoliamo ancora per sentirci protetti da questo tricolore, che oggi più che mai, non mi appartiene. Sara Ahmed, in The cultural politics of emotions, parla del nazionalismo delle minoranze come una forma di Amore non corrisposto: si vive nell’attesa di quest’amore, continuando a giurare fedeltà eterna e accumulando la frustrazione per tale forma di amore non corrisposto. Mi sembra che questa metafora parli bene dei/delle froc* italian* che continuano da anni a parlare di questa civiltà “prodotto tipico” italiano, e sebbene i pride si moltiplichino, sebbene le pretese si medino sempre a ribasso, questa coperta si fa sempre più corta e non ci copre tutt*. Ecco, adesso ho ancora più chiaro cosa mi disturbi di quest’immagine, che ancora investe su un immaginario domestico, privato, non destabilizzante per l’ordine della nazione, mi disturba il pensiero che i diritti siano come una coperta corta e mettendoci noi a difesa di questa civiltà razzista… forse avremo qualcosa in cambio. Lo ribadisco, questo è tempo di pretendere più diritti, per tutt*.

A fronte di una retorica che vorrebbe imporci ordine e disciplina e ci chiede di giurare fedeltà allo stato-nazione in cambio di una rassicurante normalità piccolo-borghese, è tempo di essere INCIVILI!

La rivolta nei corpi, i corpi nelle rivolte

Il corpo è linguaggio. Ma può celare la parola che esso è, può coprirla. Il corpo può desiderare e, ordinariamente, desidera il silenzio sulle proprie opere. Allora, rimossa dal corpo, ma anche proiettata, delegata, alienata, la parola diventa il discorso di un’anima bella, che parla delle leggi e delle virtù ma che tace sul corpo.

(Gilles Deleuze, La logica del senso)

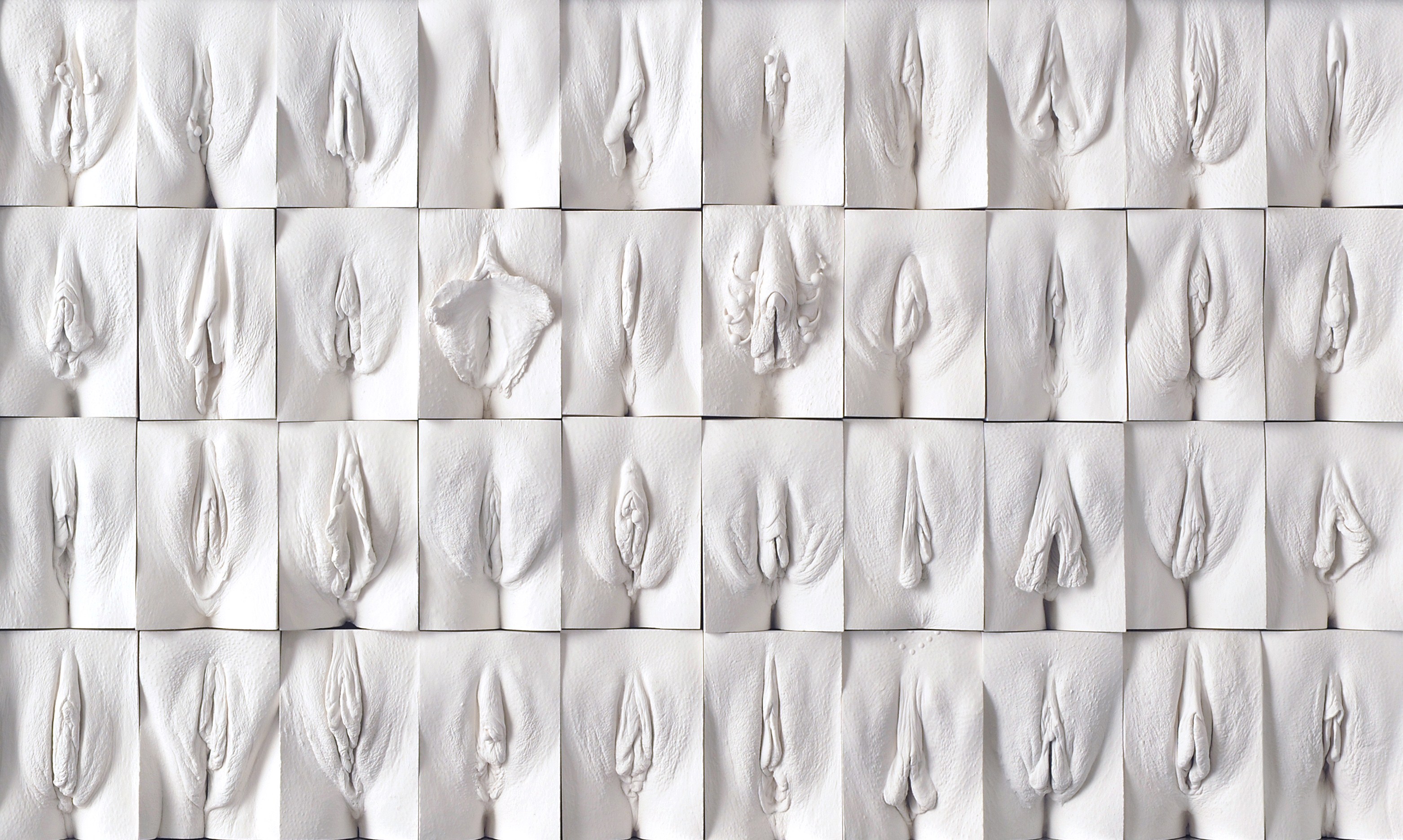

Ambrosia quest’anno si dedica alla carne viva dei corpi, compie il gesto profondamente politico di mettere al centro della sua scena quell’osceno che dovrebbe restarne fuori.

Abbiamo scelto di dedicare le nostre energie ad esplorare il tema dei corpi in rivolta, dei corpi che si rivoltano, dei corpi che attraversano le rivolte, dei corpi rivoltanti e lo vogliamo fare proprio a partire dai nostri corpi. Vogliamo esplorare la contraddizione che ci vede attrici politiche solo quando usiamo la testa, mentre sul nostro corpo vengono agite delle politiche e dei poteri che ci limitano, che negano la nostra libertà e la nostra autodeterminazione. Pensiamo al lento smantellamento dall’interno della legge 194, alla chiusura dei consultori, ai tagli ai centri antiviolenza, all’obbligo di un’operazione chirurgica per cambiare nome su un documento, alle norme che affidano le decisioni sulle nostre vite a magistrati e polizia e all’ossessione della pubblicità per il corpo femminile, all’imposizione di un unico concetto di bellezza standardizzata ed eteronormata. Ma anche alle politiche securitarie che vengono approvate in nome dei nostri corpi ‘da proteggere’, alle discriminazioni che colpiscono ogni sessualità che devia dalla norma e ogni desiderio che scompagina.

E siamo consapevoli che tutto questo si riverbera nelle nostre vite, disegnando cicatrici sui nostri corpi, in modi spesso impercettibili e difficili da riconoscere: nelle occhiate insistenti, nei commenti indesiderati per strada, nei sensi di colpa, negli orgasmi negati e, soprattutto, nella vergogna, anche quella di provare piacere.

Proprio per questo abbiamo scelto di mettere in crisi l’idea che il corpo debba essere un luogo privato, intimo, opaco agli sguardi esterni e alla pratica politica. Partiamo da noi, mettendo in mostra le nostre fighe per liberarci della vergogna, raccontando il nostro stare in piazza, nelle rivolte, coi nostri corpi, le nostre gioie e i nostri tremori, esploriamo il nostro piacere per trarne forza e potenza. Lo facciamo per ricordarci che sono i nostri corpi, questi corpi, imperfetti, esposti al cambiamento, sempre eccedenti e carichi di passione che attraversano lo spazio pubblico, che danno forma al nostro modo di fare politica, che subiscono il potere e che praticano la resistenza, che incarnano nuovi immaginari sessuali, relazionali e collettivi.

Ripartiamo dalla materia, dalla carne, dal desiderio per non dimenticarci di noi e per non cedere alle lusinghe di costruire mondi ideali nei quali non possiamo abitare, ancora convinte di poter dare una forma diversa al mondo in cui viviamo.

—————————————————-

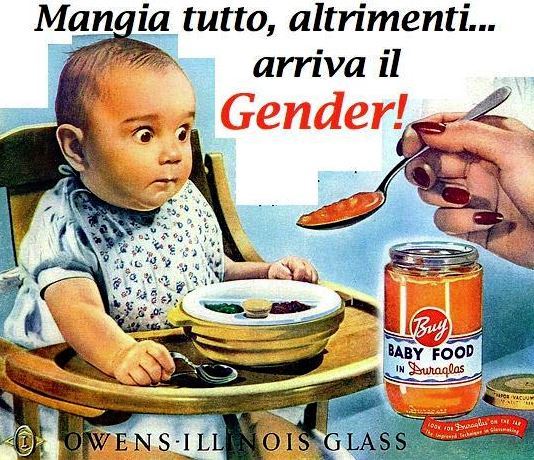

Gender, un po’ di storia, un po’ di chiarezza

Uno spettro si aggira per l’Europa. E no, non è quello del comunismo che invita i proletari del mondo a spezzare le proprie catene, ma quello della teoria del gender, contro cui grava l’accusa di voler distruggere la famiglia e la naturale differenza tra i sessi.

Gender, però, non è altro che il corrispettivo inglese dell’italianissimo genere e una (o più) teorie su questo esistono almeno dagli anni ’50. La nozione di genere emerge con gli studi diJohn Money, psicologo e sessuologo neozelandese, che studia la transessualità e l’intersessualità e propone l’idea che vi sia un’identità di genere distinta dal puro sesso biologico. Ma potremmo risalire ancora più indietro, al celebre “donna non si nasce, si diventa” con cui Simone de Beauvoir mette in luce che la condizione delle donne è il risultato di norme sociali; o spingerci fino alla fine del ‘700, quando Mary Wollstonecraft riconduce la differenza femminile all’educazione ricevuta fin dalla più tenera età. Insomma, il genere è un concetto che si struttura nel tempo e che dà vita a diverse teorie, spesso in contrasto tra loro: perché, allora, tutto questo interesse adesso? Perché questo fiorire di appelli, manifestazioni, convegni e iniziative contro lo spettro della teoria del gender?

La storia della teoria del gender è molto più recente di quella del concetto di genere e si può rintracciare scorrendo i documenti pontifici e le prese di posizione dei Papi degli ultimi vent’anni. Tutto nasce, infatti, alla quarta Conferenza Mondiale sulle Donne organizzata dall’ONU a Pechino nel 1995, in cui, oltre a riconoscere che i diritti delle donne sono diritti umani a tutti gli effetti, ci si impegna a lavorare per l’uguaglianza di genere. Gli osservatori e le osservatrici della Santa Sede contestano subito l’uso della parola genere (parlando di genderperché le lingue ufficiali della conferenza sono inglese, francese, russo, arabo e spagnolo), tanto che il corrispondente dell’Osservatore Romano scrive: “forse la Conferenza di Pechino sarà ricordata come una grande occasione mancata, perché la battaglia per fermare i femminismi sostenuti dalle dominanti forze economiche ha impedito di raggiungere accordi più chiari sui temi della dignità delle donne e sulle risorse necessarie per un loro vero sviluppo e progresso”. Le preoccupazioni intorno all’introduzione nei documenti ufficiali del terminegender danno vita ad un intenso lavoro presso il Pontificio Consiglio per la Famiglia che porterà alla creazione del Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche,pubblicato nel 2003. Questo volume dovrebbe servire ad orientare i cattolici nel mare di termini che “che possono occultare il loro reale contenuto e significato” (come sostiene il Cardinale Trujillo nella prefazione al volume) e che comprendono espressioni come: diritti riproduttivi, interruzione di gravidanza, pianificazione famigliare, ma anche discriminazione, famiglie al posto di famiglia, amore libero e, appunto, gender. Secondo il Pontificio Consiglio è necessario mostrare il vero contenuto di questi termini perché “la famiglia e la vita sono letteralmente sotto il bombardamento di un linguaggio ingannevole”, che mira a distruggerle. Queste preoccupazioni, riprese sia da Giovanni Paolo II, che da Benedetto XVI e Francesco, trovano il loro sbocco nelle piazze delle Manif pour tousfrancesi e delle Sentinelle in piedi italiane che si oppongono ai matrimoni omossessuali e ai progetti di educazione contro le discriminazioni. Quella che era pura teoria pontificia, così, a partire dal 2013 diventa una pratica politica di contrasto alle richieste di diritti di donne, omosessuali, bisessuali e transessuali. Nel momento in cui qualche spiraglio per dei diritti e per alcuni cambiamenti sociali si apre, la reazione della Chiesa diventa più visibile e pubblica, coinvolgendo parrocchie e associazioni, ma anche singole persone.

Mentre nel mondo si moltiplicano gli studi di genere, quindi, la Chiesa risponde proponendo l’idea che questi siano una teoria monolitica (o un’ideologia) che punta a distruggere la famiglia e, quindi, la società intera. Secondo Tony Anatrella, psicanalista e prete che ha collaborato alLexicon, la teoria del genere “succede all’ideologia marxista, ed è al contempo più oppressiva e più perniciosa poiché si presenta all’insegna della liberazione soggettiva da costrizioni ingiuste, del riconoscimento della libertà di ciascuno e dell’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Tutti valori sui quali sarebbe difficile esprimere un disaccordo. A questo punto si rende necessario sapere se quei termini rivestano lo stesso significato che già conosciamo o se non servano, invece, a mascherare una concezione diversa che sta per essere imposta alla popolazione senza che i cittadini siano consapevoli di ciò che rappresenta.

Per Anatrella, infatti, tutti i corsi che si propongono di contrastare le discriminazioni di genere avrebbero invece come obiettivo quello di far scomparire la differenza sessuale in nome di una fantomatica possibilità di poter scegliere liberamente il proprio genere, il proprio sesso e il proprio orientamento sessuale, possibilità che farebbe scomparire la famiglia (quella formata da un uomo e una donna) per aprire al caos più totale. Per Anatrella e per la Chiesa, infatti, non siamo più in una società patriarcale e non ci sono discriminazioni da combattere (nonostante ancora molti/e omosessuali e transessuali si suicidino ogni anno proprio a causa di discriminazioni subite), ma “dobbiamo continuare a incamminarci verso una società fondata sulla coppia formata da un uomo e una donna impegnati pubblicamente in un’alleanza”. Tutto questo viene condito da grottesche rappresentazione dell’educazione contro le discriminazioni,che obbligherebbe a diventare omossessuali e insegnerebbe persino ai bambini e alle bambine a masturbarsi (come se ne avessero mai avuto bisogno) che fanno presa sulle paure di molti genitori.

Quello contro cui reagiscono la Chiesa e questi attivisti, non è lo spettro della teoria del gender, ma i corpi vivi di persone che incarnano, già ora, la possibilità di pensare gli intrecci tra corpo, genere e sessualità in maniera diversa, non in nome di un’astratta libertà a far tutto, ma a partire da sé, dal proprio desiderio, dalle proprie relazioni. E reagiscono contro un insieme di studi, che danno vita anche a progetti educativi, che difendono proprio questa libertà incarnata, che non è un soggetto neutro, ma molteplici soggetti, differenti come lo sono le esperienze umane. Se, come dice la Chiesa, la società si forma sulla base della famiglia, gli studi di genere ci permettono di immaginare molte famiglie diverse in cui trovare posto e, quindi, una società diversa, libera dalle discriminazioni che distruggono (quelle sì) la vita di molti.

Per saperne di più:

Pontificio Consiglio per la Famiglia, Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Bologna, Edizioni Dehoniane, 2003.

Tony Anatrella, La teoria del “gender” e l’origine dell’omosessualità, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2012.

Immagine di copertina di Iloveart

Laboratorio lavorare, abitare

Il 21 novembre siamo state alla Libera Università delle Donne per intervenire nel “Laboratorio lavorare, abitare: elaborazioni comuni a partire dalle esperienze, messa fuoco delle prassi agite e di quelle necessarie” insieme ad Adrianna Nannici, Maria Luida Venuta e Sandra Burchi.

Il 21 novembre siamo state alla Libera Università delle Donne per intervenire nel “Laboratorio lavorare, abitare: elaborazioni comuni a partire dalle esperienze, messa fuoco delle prassi agite e di quelle necessarie” insieme ad Adrianna Nannici, Maria Luida Venuta e Sandra Burchi.

Il pomeriggio è stato molto intenso e qui potete trovare la registrazione degli interventi e del dibattito: www.lud-registrazioni.eu/

Il Laboratorio si proponeva di ragionare insieme su alcuni punti del lavorare, tema che continuamente si ripropone, e su cui la nostra elaborazione si è sviluppata, ampliata, approfondita in elaborazioni a partire dalle esperienze, vorremmo mettere a fuoco delle prassi agite e quelle necessarie

Dunque proviamo insieme a ragionare a partire da Lavorare e abitare:

- Tener conto dei cambiamenti che hanno coinvolto il “mondo del lavoro” negli ultimi dieci anni, porre particolare interesse allo sguardo con cui alcune donne vedono il lavoro di tutti/e

- Privilegiare un’attenzione non alle identità, ma alle prassi e alle pratiche che si mettono in atto sul lavoro.

- Ragionare intorno a quali possibili forme di solidarietà, iniziare un’ interrogazione approfondita sulle forme di mutualità esistenti, a come queste siano o non siano state attraversate dal femminismo, osservare da dentro le realtà (invenzioni e difficoltà) del mutualismo, o cooperazione che sia, e poi sul rapporto tra generazioni diverse, se in una comune condizione di precarietà si attivano delle alleanze e se no perchè.

- Interrogare e costruire un sapere sulla materialità del lavorare e sulle connessioni esistenti.

- Ad esempio l’abitare, a certe esperienze di co-abitazione in affitto, a quali risorse e possibilità liberino, e a proposito delle reti e delle relazioni come tessuto connettivo del vivere è evidente che i luoghi dove si abita, il vicinato, gli spazi condivisi, i costi delle abitazioni sono cruciali.

Alcuni concetti chiave per ragionare intorno alla questione lavoro: desiderio, reddito di cittadinanza, produzione/riproduzione/cura, frammentazione e quali, in una condizione di estrema mobilità e precarietà, possano essere dati costanti.

Sicuramente ne parleremo ancora!

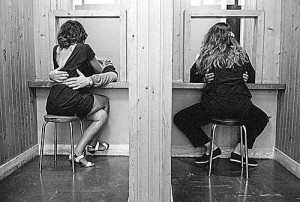

(l’immagine è un’opera di Mona Hatoum, artista citata da Sandra Burchi nel suo intervento)

Presentazione “Diventare Cagna” con l’autrice Itziar Ziga – sabato 28 novembre h 18.00 – Piano Terra

“Non siamo mai passate per brave ragazze, questa è una battaglia persa in partenza, che non ci è mai interessato combattere.

“Non siamo mai passate per brave ragazze, questa è una battaglia persa in partenza, che non ci è mai interessato combattere.Non incarniamo una femminiltà dolce e autocompiacente, ne nulla di simile. Non rivendichiamo la femminilità delle brave ragazze, siamo cagne cattive.

La nostra è una femminilità estrema, radicale, sovversiva, spettacolare, prorompente, esplosiva, plateale, sporca, mai impeccabile. Femminista, politica, precaria, combattiva, scomoda, arrabbiata, spettinata, dal mascara colato, bastarda, squatter, sfatta, persa, prestata, rubata, smarrita, eccessiva, esaltata.

Al limite, canaglia, ubriaca, viziosa, borgatara, ingannatrice.

Non c’e’ maggiore ribellione che la risata e il piacere. Ci rifiut…iamo di essere guerriere perennemente accigliate con le gambe strette. Ci rifiutiamo di sentirci in colpa per essere sopravvisute.

Ci rifiutiamo di reprimere i nostri desideri e

di congelarci come bestie perennemente in allerta.

Siamo un branco furioso, diventiamo cagne”

h 20.00 Apertivo

di Itziar ZigaSecondo l’autrice, Devenir Perra è innanzi tutto un «trattato di amore. E anche di vendetta». Il libro presenta le sue opinioni su varie tematiche: la costruzione del genere e il superamento dei binarismi imposti dal sistema “eteropatriarcale”, la violenza di genere, la prostituzione e la posizione del femminismo “decente” e antiproibizionista rispetto al tema, ma soprattutto si interroga, smonta e mette a nuova critica il concetto di femminilità, attraverso varie interviste a quelle che lei stessa chiama «perras», ovvero cagne. E lo fa con quelle che le filosofe Beatriz Preciado e Virginie Despentes, autrici del prologo, definiscono «parole mitraglietta».

Provocatrice, diretta, sboccata e allo stesso tempo contaminata dai suoi studi in giornalismo e dalle letture di filosofe e scrittrici femministe. Un cocktail linguistico esplosivo, con piccole incursioni nell’euskera — la lingua basca — e nel catalano, ma soprattutto emblematico del milieu anarco-punk-queer-femminista barcellonese, il contesto in cui Itziar Ziga ha scoperto e sviluppato una certa critica alle tematiche di genere e dove ha incontrato le sue «perras», protagoniste di una narrazione a più voci perfettamente amalgamate dall’autrice. In un’epoca in cui le nuove generazioni di femministe, attraversate dalle riflessioni sul genere e dal queer e indirizzate verso alleanze con nuove soggettività, iniziano a mettere a critica alcuni luoghi comuni del “femministamente” corretto, il testo della Ziga costituisce un invito a trasgredire i confini delineati da un certo tipo di “femminismo storico”. Le sue posizioni possono essere recepite come una vera e propria boccata di aria fresca all’interno di alcuni dibattiti femministi che sembrano essersi sedimentati intorno ad una serie di “consensi intoccabili”.Devenir Perra, pubblicato per la prima volta in Spagna nel 2009 dalla casa editrice Melusina, in questi anni ha venduto circa quattromila copie ed è alla terza ristampa

Provocatrice, diretta, sboccata e allo stesso tempo contaminata dai suoi studi in giornalismo e dalle letture di filosofe e scrittrici femministe. Un cocktail linguistico esplosivo, con piccole incursioni nell’euskera — la lingua basca — e nel catalano, ma soprattutto emblematico del milieu anarco-punk-queer-femminista barcellonese, il contesto in cui Itziar Ziga ha scoperto e sviluppato una certa critica alle tematiche di genere e dove ha incontrato le sue «perras», protagoniste di una narrazione a più voci perfettamente amalgamate dall’autrice. In un’epoca in cui le nuove generazioni di femministe, attraversate dalle riflessioni sul genere e dal queer e indirizzate verso alleanze con nuove soggettività, iniziano a mettere a critica alcuni luoghi comuni del “femministamente” corretto, il testo della Ziga costituisce un invito a trasgredire i confini delineati da un certo tipo di “femminismo storico”. Le sue posizioni possono essere recepite come una vera e propria boccata di aria fresca all’interno di alcuni dibattiti femministi che sembrano essersi sedimentati intorno ad una serie di “consensi intoccabili”.Devenir Perra, pubblicato per la prima volta in Spagna nel 2009 dalla casa editrice Melusina, in questi anni ha venduto circa quattromila copie ed è alla terza ristampa

LABORATORIO Ana-Suromai – domenica 22 novembre – Medionauta

Laboratorio Ana-Suromai con Slavina

Laboratorio Ana-Suromai con Slavina

Domenica 22 Novembre, Medionauta via confalonieri, 2

Alzarsi le gonne per mostrare la vulva era qualcosa di coraggioso e forte. C’è una stampa antica nella quale una donna mostra la fica a un drago e questo retrocede davanti alla forza della visione. La visione della vulva si considerava un atto pieno di potere. Un’antica leggenda racconta che le donne mostravano la fica al mare quando i loro mariti si imbarcavano per andare a pescare, a modo di minaccia. E cosí il mare si calmava e i mariti tornavano. “La mar es posa bona cuan veu el cony de una dona” (il mare si calma quando vede la fica di una donna) recita un antico detto catalano.

(da El postporno era esto di Maria Llopis)

L’uso politico del corpo di donna [o meglio, del corpo codificato culturalmente come femminile] come dispositivo di guerriglia semiotica ha radici molto antiche. Il rituale di esposizione delle pudenda come arma di resistenza femminile ha un’origine mitologica e si è riprodotto come elemento di conflitto in un numero significativo di lotte contro il potere patriarcale sessuofobico non solo in Occidente

Il gesto di alzarsi le gonne e insegnare la vulva (chiamato appunto anasuromai o anasyrma) ha origine nei culti arcaici della Dea e ricorre, con le opportune modificazioni contestuali, nei miti e nelle leggende di tutto il mondo.

per saperne di più—>

Un racconto per Paola: sul carcere dai confini

(Questa è una storia piccola, breve e comune. Leggetela così).

Ogni volta che passo in viale Papiniano osservo quella piccola porta incastonata nel muro di San Vittore e mi viene voglia di spingerla, di attraversare lo stretto cortile – gabbiotto della polizia a destra, bagni a sinistra – e entrare nella sala d’attesa dei colloqui per vedere se tutto è rimasto uguale. Vorrei provare a raccontare quella sala, il mondo di fuori che si incontra col mondo del carcere, perché troppo spesso ci si dimentica che la detenzione non colpisce solo chi si trova in cella, ma anche chi sta fuori con il cuore e la mente dentro, organizzando la propria vita per stare vicino a chi è recluso.

Ho frequentato quella piccola sala, quelle porte blindate, per pochi mesi, nel freddo dell’inverno del 2012 che sembrava non finire (o forse lo sembrava a me), per stare vicina al mio compagno, allora in carcere preventivo per uno dei molti processi che hanno colpito i/le NoTav. Ma questo, per la mia storia, è poco influente: varcata quella piccola porta i motivi per cui sei in carcere sfumano, rimane l’esperienza, ed è questa che vorrei provare a raccontarvi.

La sala d’attesa è una stanza spoglia, sempre piena, con un unico piccolo spazio di colore: lospazio giallo per i/le bambine, che hanno a disposizione qualche gioco e qualche foglio per disegnare. Il punto che attrae tutta l’attenzione è il muro di fronte all’ingresso, con gli sportelli dei permessi, dei versamenti e dei pacchi, che rappresentano quello che il carcere si aspetta e permette a chi sta fuori: fare visita, mantenere, sostenere.

Tutto il tempo passato in quella sala ruota intorno agli sportelli e alle loro file: vado prima a quello dei permessi o a quello dei versamenti? Metto il pacco nella fila? Lo metteranno su con gli altri? Sì, perché lo sportello dei pacchi è chiuso, con tanto di cartello che avvisa di non bussare, e i borsoni vanno messi su un nastro trasportatore che ne manda dall’altro lato un po’ e poi si ferma, per permettere alle guardie di controllare e risputare fuori quello che non va bene, in maniera insindacabile. In teoria sui muri della sala sono appesi gli elenchi delle cose proibite – come le giacche imbottite, i cibi crudi (esclusa l’insalata in busta), i liquidi e molto altro – ma in realtà ogni volta c’è qualcosa di diverso o la regola viene variamente interpretata: nel corso dei diversi pacchi scoprirò che “imbottita” è anche una bustina di tela con due strati, che i formaggi freschi sono liquidi e che il mio salame di cioccolato viene ammesso mentre quello della mia vicina no. E lo sportello è chiuso, e non si possono chiedere spiegazioni.

Mi sto dilungando perché i pacchi per me sono stati fondamentali: per molto tempo non ho avuto il permesso di visita e comunque l’ho sempre avuto unico, da rinnovare ogni volta, e allora i pacchi erano un modo per esprimere vicinanza ogni mese, per far arrivare dei pensieri. I pacchi hanno una loro ritualità: devono stare in borse chiuse, non devono superare i 5kg a pacco e i 20kg mensili e devono passare dall’apertura del nastro trasportatore. Per questo l’affetto e la cura devono coprirsi di efficienza e di misure, per non permettere che il sentimentalismo tolga spazio a qualcosa di utile. Il pacco, infatti, è una delle cose che permettono ai detenuti di vivere meglio, di non dipendere dal vitto del carcere, di avere lenzuola e vestiti puliti e tutto quello che dovrebbero comprare, maggiorato, dallo spaccio interno. È difficile fare un pacco, ricordo ancora di aver sbagliato clamorosamente il primo, perché deve bastare per una settimana e devi interpretare i desideri di qualcuno che non vedi, con cui non parli. I pacchi, infatti, possono essere consegnati solo quando si ha il colloquio e perciò una volta a settimana più un sabato speciale. Alla fine del colloquio il cerchio si chiude ritirando il pacco di cose da lavare o da portare via. E ogni settimana da capo.

Le settimane scorrono sempre uguali, perché il giorno del colloquio è stabilito in base alle lettere dei cognomi, indipendentemente da quali impegni possa avere chi sta fuori e l’orario è sempre lo stesso per tutti: chi prima arriva meglio alloggia, chi arriva tardi rischia di restare fuori. Mai come in quei mesi mi sono sentita fortunata ad abitare a Milano, a poter arrivare a S. Vittore sulla mia bici, in mezzo a persone che avevano alle spalle viaggi e levatacce per poter arrivare in tempo. Mai come in quei mesi ho apprezzato il fatto di avere un carcere in mezzo alla città, di fianco ad un supermercato dove comprare le ultime cose, di fronte ad un bar in cui bere molti caffè e aspettare gli avvocati.

La scansione dei giorni fissi, però, fa sì che si crei una certa familiarità con chi condivide il “tuo” giorno: nei periodi in cui non avevo il permesso di visita e accompagnavo i genitori di N. per aiutarli con pacchi e burocrazia e per aiutare me stessa a non sentirmi troppo fuori, ho avuto modo di sentirmi parte di un mondo pieno di contraddizioni, ma in quel momento così affine e in molti casi solidale. I pacchi venivano messi in ordine di arrivo sul nastro anche se eri a fare la fila da un’altra parte (e se non succedeva erano liti furibonde), quando hanno rifiutato gran parte delle mie cose da un pacco ho ricevuto sguardi complici e un ragazzo mi ha detto “non preoccuparti, è quello di oggi che è stronzo” e quello che non sapevo mi è stato spiegato (sempre grazie signora Anna!). Ho trovato anche io il mio piccolo ruolo in questo teatro settimanale: ero quella che sapeva scrivere (eh già) e parlare bene, spiegando le cose sia ai poliziotti che agli altri parenti. Privilegi che permettono di rivendicare diritti in un luogo che esaspera le disuguaglianze.

Sto volutamente ritardando il momento in cui raccontare i colloqui, il vero cuore di tutta questa trafila e delle lunghe ora di attesa, perché ancora mi tremano le mani a raccontarlo. Intanto per me è stata una conquista amara: non avevo nessuna carta, nessun certificato, nessun contratto che dimostrasse alla legge il mio rapporto col mio compagno e quindi la prima richiesta di colloquio mi è stata negata (e non invidio chi dovrà scrivere telegrammi in cui avvisare qualcuno in carcere di un rifiuto). Per fare una nuova domanda ho dovuto spiegare perché vedermi sarebbe stato produttivo in un’ottica di rieducazione, giustificare la mia presenza come utile e salvifica, io, che della critica a questa narrazione dell’amore ho fatto una pratica politica: ecco, la sala colloqui mi ha insegnato la mediazione che non diventa perdita di determinazione. (E grazie amica che hai scritto con me quelle righe, da sola non ce l’avrei fatta).

Per più di un mese sono andata avanti a lettere e telegrammi – molto romantico, certo – che però allargano una distanza resa già enorme dall’impossibilità di raccontare la vita in 6 in una cella di 8 metri quadrati per 22 ore al giorno.

E poi è arrivato il permesso, unico, ma meglio che niente: ho mandato un telegramma per avvisare del mio arrivo e sono andata dal parrucchiere, come una signorina anni ’50 al primo appuntamento. Ho svolto il mio ruolo questionando col poliziotto che non voleva concedermi un’ora supplementare com’era mio diritto e sentendomi in colpa perché la stavo togliendo ai genitori (le ore di colloquio sono sempre 6 al mese, si tratta di dividersele bene) e poi ho varcato la porta blindata che avevo visto solo da fuori. Perquisizione, togliersi ogni gioiello, ogni sciarpa, ogni orpello e andare, con in mano solo la chiave del proprio armadietto. Quella prima volta sono stata fortunata: ho avuto una stanza singola, senza finire negli stanzoni pieni di tavoli di plastica e gente che cerca di raccontarsi in mezzo agli altri. I rumori, però, sono presenti: voci, porte che si aprono e chiudono, serrature che scattano e passi. Ho aspettato un po’, ascoltandoli, e poi ho potuto vedere N.: volevo solo abbracciarlo forte, ma non si può, perché i poliziotti iniziano a bussare alle sbarre della stanza, dicendoti di staccarti e di sederti ai due lati del tavolo, ancora lontani. I colloqui non ve li racconto, ma immaginateli come una bolla irreale, in cui entri nella sospensione della vita di chi sta dentro, facendoti messaggera del mondo fuori e trovandoti a domandarti cosa raccontare, come e perché cercando di anticiparne gli effetti nelle lunghe ore di solitudine della cella.

Vi ho raccontato questa storia, piccola appunto e per molti versi piena di privilegi, per provare ad aprire uno squarcio su un mondo difficile da descrivere, quello di chi si trova a condividere la pena, la repressione, il carcere. Ricordo ancora la signora Anna che a chi diceva “poveri detenuti” rispose “poveri anche noi, che, innocenti, siamo qui tutte le settimane”. Questa pena condivisa (per chi è così fortunato/a da condividerla con qualcuno, perché c’è anche chi non ha né colloqui né pacchi) è un aspetto del carcere poco tematizzato, anche da chi lo critica. Eppure l’isolamento che crea è fortissimo, sia per chi sta dentro, che non può mantenere vive le sue relazioni se non a singhiozzo e sempre mediate dalla necessità, sia per chi sta fuori, che si trova a far girare la sua vita intorno al punto immobile del carcere, che ha il potere di creare un mondo e di dettare legge anche fuori dalle sue mura.

Osservare il carcere anche da questo strano punto di vista può forse aiutarci a combatterlo meglio.

(L’urgenza di questa storia è nata dalla morte di Paola, che è stata la compagna di Francesco, Gimmi, che deve scontare 15 anni per Genova 2001. Se potete e volete qui trovate gli estremi per la solidarietà, anche materiale)

Dossier. Sguardi puntati su Expo. Per nutrire un confronto politico

è uscito Sguardi puntati su Expo, un dossier che indaga l’esposizione universale da un punto di vista situato e incarnato: tra le altre ha scritto anche Ambrosia!

è uscito Sguardi puntati su Expo, un dossier che indaga l’esposizione universale da un punto di vista situato e incarnato: tra le altre ha scritto anche Ambrosia!

qui trovate la presentazione del dossier, l’indice e il nostro intervento.

il dossier completo lo trovate qui: Eleonora Mineo e Gea Piccardi, Sguardi puntati su Expo. Per nutrire un confronto politico, Iaph Italia, 2015

Grazie a Gea e Eleonora per il loro lavoro!

Di fronte all’evento Expo2015 – un evento che produce discorsi e narrazioni non solo attraverso la retorica sul cibo, ma anche, e forse soprattutto, attraverso le modalità di organizzazione del lavoro, della condivisione, della partecipazione, del pensiero – abbiamo scelto di prendere parola.

Lo abbiamo fatto, e abbiamo invitato le autrici di questo dossier a farlo, nella prospettiva della differenza, ovvero forti delle competenze accreditate dall’esperienza e certe dell’autorevolezza della parola che scaturisce dalla consapevolezza del proprio essere incarnate, con uno sguardo sul mondo che sappia tener conto dell’intreccio di relazioni in cui siamo e che ci chiama a dirne qualcosa, per farnequalcosa.

Le autrici hanno risposto al nostro invito, ciascuna secondo il proprio sentire, ciascuna con una propria specificità, anche distanti le une dalle altre, ma mettendo in luce dei punti distinti che insieme si tengono e delineano un contributo unico, di ampio respiro, aperto in più direzioni.

Abbiamo deciso di prendere parola perché abbiamo molto da ridire, su Expo e le sue contraddizioni, ma soprattutto su una differenza che dà forma al mondo, da dire ancora e ancora.